毛泽东与佛教

时间: 2020-11-27 10:11

侯家骥

佛教是中国传统文化的精髓,佛教在经历两千年的东传后,已经完全融入到中国哲学、文学、艺术、建筑,乃至语言、民俗等各个方面,成为中国文化不可分割的一部分。探讨毛泽东与佛教的关系,除了领略佛教的根本精神外,还可使我们更深刻理解中国传统文化。

一、毛泽东信仰佛教的社会背景

毛泽东1893年12月26日出生于韶山冲一个农民家庭,父亲毛顺生,节俭吝啬,擅于理财,母亲文七妹,节俭勤恳,待人宽厚仁慈,是虔诚的佛教徒。毛泽东小名石三伢子的由来带有浓厚的民间佛教色彩,由于文七妹婚后生下两胎均不幸夭折,生下毛泽东后唯恐再度夭折,于是带毛泽东叩拜“石观音”为干娘,并为儿子寄名石头,寓意结实长寿,因毛泽东排行第三,故名石三。文氏还替毛泽东向南岳观音菩萨许愿,还吃“观音斋”祈求菩萨保佑毛泽东平安长大。在母亲的影响下,幼年毛泽东在放牛之余,经常去石观音前礼佛。1958年毛泽东首次回乡,吃饭前对大家说:“请等一下我的石干娘。”过了几分钟,他又说,“我的干娘不会来了,大家请用。”从这件事可看出毛泽东对观音的尊重。少年信佛的毛泽东的直接影响来自母亲,1936年毛泽东对美国记者斯诺说道:“我母亲是一位虔诚的佛教徒,她向自己的孩子灌输宗教信仰,我们都曾因父亲不信佛而感到伤心。”

二、母亲对毛泽东的影响

文氏虽未读书,但佛教思想对她影响极深,耳濡目染,毛泽东从小也跟随母亲信仰佛教,他经常效仿母亲的善行帮助他人。有一次,两个要饭女人来到毛家,毛泽东跟着母亲二话没说进了厨房,母亲往碗里盛饭,毛泽东在一旁帮忙。上私塾时毛泽东一位同学因家里贫穷而没带午饭而挨饿,他主动把自己的饭分与同学。母亲发现后不但没有责怪毛泽东,反而夸奖儿子做得对,并从第二天起,每天带两份午饭。正是这位品德高尚的母亲,佛教慈悲助人的精神影响了毛泽东一生。反而父亲自私固执让毛泽东感到失望,毛家的一位乡邻曾收下毛家买猪的订金,毛泽东去赶猪时猪价已涨,这个农民埋怨自己运气不好,毛泽东便把这笔买卖退了。十一岁那年,父亲要买堂弟毛菊生的七亩田产,毛泽东和母亲觉得应该设法周济毛菊生渡过难关,不应该乘机买他的田产。

文氏一生纯朴善良,乐于好施,把积德行善、因果报应一类观点灌输于子。十五岁那年毛母生病,毛泽东向菩萨许了愿,希望母亲早日病愈,于是和两个弟弟抬母亲上南岳衡山进香许愿,可见当时的毛泽东是如此的虔诚。1965年,毛泽东返回故居时,指着堂屋正中摆过神龛的地方对大家说:“这是我初一十五工作过的地方。”孟子曾言:“见其生,不忍其死,闻其声,不忍食其肉,是故君子远庖厨也。”不杀生更是佛教修正中极为重要的部分。文氏受佛教的影响,反对暴力和杀生,毛泽东从小就受到影响。《毛泽东选集》里就记载,毛泽东小时候常随母亲去庙里,而且还学会了唱佛经,那时候他深信杀生是罪大恶极。正是这种慈悲观念潜移默化影响着毛泽东,他虽身经百战,内心却总不失慈悯。李银桥回忆毛泽东一生有三怕:一怕泪,二怕血,三怕饶命。他说:“我见他第一次流泪,是看到一名病重的孩子,那孩子的母亲哭,他也跟着掉泪,他命令医生全力去抢救。”在双清别墅,几名将军打麻雀,看到血淋林的场面,他以手遮面,他下令禁止打麻雀,还说:“麻雀也是有生命的,他们活得高高兴兴,你们就忍心把它们都打死?”据跟随他上井冈山的陈士渠将军回忆:“毛泽东一生只有在朱毛红军会师时挎过一次匣子枪。”可见这位对待政治上的敌人从不软弱,主张“己所不欲,勿施于人”的革命领袖,终其一生致力于解放苦难大众与探寻人类大同之路,这又与佛教强调忍辱不争、化解一切仇恨的主张,倒有几分内在的沟通与契合。

1919年,母亲病故,毛泽东以泣母挽联来表达对母亲的哀思及对佛教的认同:疾革尚呼儿,无限关怀,万端遗恨皆须补;长生学新佛,不能住世,一掬慈容何处寻。离开韶山后,毛泽东在写与同窗好友的信中高度赞扬了母亲的品德:世上共有三种人,损人利己的人;利己不损人的人;可以损己又利人的人,而他母亲属于最后一种人。母亲的美德对毛泽东影响极深,中华人民共和国成立后成为领袖的毛泽东仍然继承发扬这些美德,他经常给父老乡亲和师友,尤其是生活困难者多次寄钱,还邀请他们到北京叙旧,设宴款待,送给许多礼物,自己则节衣缩食,生活相当简朴,这些无疑是幼年受母亲影响的缘故。

三、毛泽东佛学思想的启蒙

在毛泽东求学过程中,康有为、梁启超成了他崇拜的人物,加之最尊敬的老师杨昌济对梁启超也是推崇备至,在这种情况下,毛泽东很自然接受了维新派思想。毛泽东在东山学堂时,表哥袁咏文曾借给毛泽东一套《新民晚报》合订本,青年毛泽东看到一个全新的世界,使他开始了关于中国前途和命运的思考。

《新民晚报》介绍西方的政治、哲学、伦理学之外,更不遗余力地宣传宗教,特别是佛教对改革者的激励作用。1902年12月30日该报发表的《论佛教与群治之关系》提出了佛教之信仰是智信而非迷信,是兼善而非独善,是入世而非厌世,是无量而非有限,是平等而非差别等五点意见。这些正信的佛教思想在毛泽东的脑海里开始萌芽成长。1913年冬,毛泽东在《讲堂录》中写道:“为万世开太平,大宗教家之志事业也。”在《伦理学原理》批注中,他更强调“宗教可无,信仰不可少”的态度。在看待知识与信仰之间的关系时,他又指出:“凡知识必建为信仰,当其知识之时,即心不以为然,此以为然之状态,即信仰也。”由此显示,毛泽东对信仰是持肯定的态度。

四、毛泽东与佛教人士的交往及宗教政策

与佛教人士的交往,激发毛泽东在宗教政策上有更多的领悟。毛泽东的大量手稿显示他与班禅喇嘛保持良好的关系。1959年9月,毛泽东邀请班禅赴京参加国庆,还建议班禅每年可选送一些青年到内地学习,借此培养一些建设西藏的民族干部。1961年1月,毛泽东建议班禅佛学院增添社会科学、自然科学,还说:“佛学不可不学,办了佛学院,两年毕业,专弄这个不行,得搞四年,专门拿两年研究佛学,佛学上没有学问是不行的。”在佛教的教育立场,毛泽东除了肯定要有扎实的佛学基础,甚至希望佛教能培养一些全方位的人才,这个看法追溯到今天,无疑是眼光独到,并且对佛教的发展是有长远之计的。毛泽东还经常与达赖通信,赠送达赖黄缎、长白山人参、貂皮衣、相片等礼物。还说:“以后西藏僧俗各界如果有更多的人到内地各处参观,便可加强我们中华民族之间的团结友爱”等表达对西藏的关切与友好之意。毛泽东与达赖的话题主要是围绕“如何将西藏的需要和中央的要求协调到最好的地步”。毛泽东在指派人员到西藏时曾对达赖说:“我派这些人员去西藏为你工作,如果他们不听你的话,我会把他们叫回来。”毛泽东对宗教问题和宗教工作有过许多重要而精辟的论述,他虽然不是虔诚的佛教徒,但他并不反对组织佛教联合会。他说:“共产党对宗教采取保护政策,信教的和不信教的,信这种教的和信那种教的,一律加以保护,尊重其信仰,今天对宗教采取保护政策,将来也仍然采取保护政策。”1956年12月12日,在同藏族人士的谈话中他对宗教的态度非常开明,“宗教信仰自由,可以事先信后不信,也可以是先不信而后信。人们的宗教感情是不能伤害的,除非他自己不信教,别人强迫他不信教是很危险的。这件事不可随便对待,就是到了共产主义也还会有信仰宗教的。”他还强调,“只要人们还相信宗教,宗教就不应该也不能人为的去加以取消或破坏。”可见,毛泽东对宗教采取比较尊重和宽容的态度。

毛泽东把宗教问题归类于人民内部矛盾的形式来处理。他认为:“不能用行政命令去消灭宗教,不能强制人们不信教。不能强制人民放弃唯心主义,也不能强制人们相信马列主义。凡属于思想性质的问题,凡属于人民内部的争论问题,只能用民主的方法去解决,只能用讨论的方法、批评的方法、说服的方法去解决,而不能用强制的、压迫的方法去解决。”1945年《论联合政府》把宗教信仰自由列为人民群众的基本权利之一。他指出:“人们的言论、出版、集会、结社、思想、信仰和身体这几项自由,是最重要的自由。”他十分重视执行宗教信仰自由的政策,在1954年的《中华人民共和国宪法》中明确规定中华人民共和国公民有宗教信仰自由。为了保护信教群众的信仰自由,政府还对宗教人士实行了争取、团结、教育的政策,以提高宗教界人士和广大信教群众的爱国热情和建设社会主义的积极性。

毛泽东还将他的佛教观归结为佛教文化论、优良传统论和社会协调论,这“三论”名义上是毛泽东对佛教的理解,实际上是至今为止的官方佛教政策的指导思想。佛教文化论把佛教视为历史文化遗产,视为中国传统文化的重要组成部分。优良传统论进一步概括了佛教的本质和作用,毛泽东主张“发扬佛教优良传统”,将宗教视为一种文化而非一般的迷信,这是唯物主义对宗教属性认识上的一个重大进步。作为文化的宗教兼具多种社会功能,不仅与宗教文物、宗教旅游等相关联,而且与伦理道德、发展文化教育和公益事业等相关。这就为彻底执行宗教信仰自由政策,尤其为宗教与社会主义协调发展提供了重要的理论依据。

五、毛泽东对佛学的研究与评价

在宗教政策上,毛泽东并未对所谓的唯心主义佛教采取一概排斥与否定的态度,而是寻求其合理的核心与民主性的精华。因此,他对宗教的主体结构寺庙、诗文、典籍等更是给予重视与研究。毛泽东还意识到,中华人民共和国成立初期贯彻宗教信仰自由政策,不但具有促进宗教与社会主义相协调的重要制度意义,同时尊重人们对宗教信仰也有利于对社会安定产生积极的作用。

在毛泽东看来,宗教不仅是一种信仰,而且是一种文化现象。宗教文化涵盖哲学、思想史、语言文学、艺术、绘画、天文、历史、艺术、医学等方方面面,是中国传统文化不可分割的重要部分。虽然在一些少数民族的民族文化中,科学与宗教往往混杂在一起,但并不影响宗教文化所具有的广泛群众性及其文化属性,他反而深信,只有透过了解宗教文化并对之加以适当地改造,才能建设起适应社会的新模式。假若对宗教文化持排斥的态度,实际上就是否定了民族文化的遗产,损害了社会主义精神文明的建设,这点原则毛泽东把握得相当正确。

毛泽东认为要懂得宗教文化,首先就是研究宗教。1961年1月23日,在与班禅的谈话中,毛泽东“赞成有些共产主义者研究的各种教的经典,研究佛教、伊斯兰教、耶稣教等等的经典。因为这是个群众问题,群众有那样多人信教,我们要做群众工作,我们却不懂宗教,只红不专”。为了进一步了解宗教,毛泽东专门认真地读过有关佛陀生平的故事,也获得了一些启发,他提出的论述非常有趣,形容释迦牟尼是从被压迫民族中产生的人,“释迦牟尼主张普度众生,是代表当时在印度受压迫的人讲话。为了免除众生的痛苦,他不当王子,出家创立佛教”。他认为在解除人民群众压迫和痛苦这一点上是和共产主义有相通之处。因此,希望信佛教的人和共产党人合作。

据毛泽东的读书管理员逄先知回忆,毛泽东重视宗教问题,特别重视佛教经典的学习和研究。代表中国佛教宗派的经典如《金刚经》《六祖坛经》《华严经》,以及研究这些经典的著述他都读过。对于禅宗学说,特别是六祖惠能大师的思想更为推崇,他认为“六祖的佛经《法宝坛经》就是劳动人民的佛经。”正因为禅宗不立文字,通俗明快,使得佛教在中国广泛传播。1958年,在北戴河召开的政治局扩大会议上,毛泽东还专门谈到惠能,说惠能“不识字,很有学问,在广东传经,主张一切皆空。这是彻底的唯心论,但他突出了主观能动性,在中国哲学史上是个大跃进”。

毛泽东对惠能评价极高,特别赞赏他勇于革新的精神,说他不要教条、不要清规戒律,主张佛性人人皆有,创顿悟成佛说,一方面使繁琐的佛教简易化,一方面使印度传入的佛教中国化。因此他被视为禅宗的真正创始人,亦是真正的中国佛教的始祖,后世将他的创树称之为“佛学革命”。

毛泽东对《六祖坛经》的评价极高,尤其高度评价六祖对主观能动性的发扬。惠能敢于否定一切,有人问他,死后是否一定升天?他说不一定,都升上西天,西方的人怎么办?他是唐太宗时期的人,他的学说盛行于武则天时期。毛泽东也对班禅说过,中国佛教史上能被佛教徒尊为经的,就仅《坛经》一部。有一次,毛泽东与周谷城谈论哲学问题,说到胡适写哲学史,对中国至此还无一部佛教史流露出遗憾之情。

正因为对《六祖坛经》的喜爱,举凡哲学刊物上发表的讲禅宗思想的文章,毛泽东几乎都看。《现代佛学》期刊也成为毛泽东经常看的杂志。因为毛泽东常研佛理,对献身于宗教的人常怀敬意。毛泽东说过:“唐代的玄奘赴印度取经,其经历艰难险阻,不弱于中国工农红军的两万五千里长征,他带回了印度佛教经典,对唐代的文化丰富和发展,都产生了极大的影响。”毛泽东赞叹:“鉴真和尚六渡扶桑,虽然前五次都失败了,但克服险阻,终于到了日本,对于佛教的东渐,特别是中国佛教及文化的贡献最大。”

1942年9月15日,毛泽东在给何凯丰的信中写道:“为全党着想与其做地方工作,不如做翻译工作,学个唐三藏及鲁迅,实是公德无量的。”从毛泽东谈话写信中经常引用佛门用语可以发现,佛教文化对毛泽东和他尔后的思想、品德、工作方法都产生了重大影响。1952年。在中国佛教协会筹备过程中,毛泽东在审阅草案时,在协会的宗旨中,增加了“发扬佛教优秀传统”八个字。此举不仅表明了毛泽东对中国佛教协会成立的支持态度,也反映出毛泽东对佛教在中国文化传统地位中的肯定立场。

在佛教义理方面,1920年毛泽东在写给黎锦熙的信中表示要研究佛学,他经常感到:“常识不具,难以专攻,收拢常识,便容易达到甚深。文字学、言语学和佛学,我都很想研究。”并特别嘱咐黎锦熙寄些语言文字学和佛学的书给他。毛泽东还会以《金刚经》中所学给研究佛学的赵朴初出考题。1957年赵朴初陪一位柬埔寨僧人见毛泽东,毛泽东问赵朴初:“佛教有没有这个公式,赵朴初即非赵朴初,是名赵朴初呀?”赵说:“有。”毛再问:“为啥先肯定,后否定。”赵又说:“不是先肯定,后否定,而是同时肯定,同时否定。”多年后赵朴初想起那次未谈完的问答,觉得也许以佛教缘起性空的思想,可能对补充毛泽东先前所想讲的话有所帮助。

毛泽东对佛教寺庙有浓厚的感情,1917年7月中旬,24岁的毛泽东邀同萧子升和萧蔚然游历湖南五县,曾挂单在寺院两宿,并受到方丈及百余僧人的热情款待。在日后的革命生涯中,只要有机会,都会到寺院参访。1948年春,毛泽东由地方干部陪同,来到五台山怀镇塔寺院,并与寺院僧人亲切交谈,关心他们的生活和佛事活动,并勉励地方干部一定要保护好文物。1947年,毛泽东和警卫队的人员一起去驻地附近看白云山寺,当他看到当地县长对白云寺显得一脸茫然,毛泽东毫不客气地批评他:“这是文化,中华民族的文化遗产,你是守着元宝当石头啊。”他指示县长:“县里要拨点经费,把庙修一修,一定要保护好我们的文化遗产。”

综上所述,毛泽东迈向人生第一步,恰恰就是对于慈悲博大的佛教的虔诚与认同为主要标志的。虽然他说自己是无神论者,在他生命中,仍然不断追忆其早年对于佛教的信仰。纵使这时的毛泽东已基本接受“五四”新思潮的影响,对自己早年的行为称为迷信,但他这样反复再三谈论追忆,也许正好从另一个侧面向人们透露这样的信息,即早年的宗教生活熏陶给他一生刻下了难以磨灭的烙印。

六、毛体与怀素

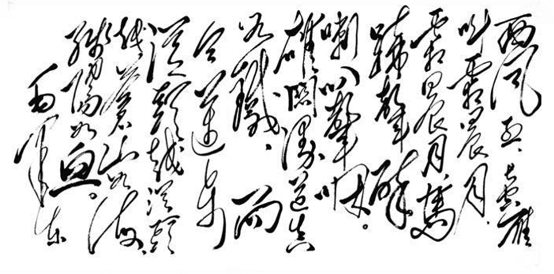

毛泽东在书法造诣上更是博采众长,独特的字体纵横潇洒,气势磅礴,错落有致,一气呵成,成为别具一格的毛体。毛泽东早年先学魏碑、颜真卿,后承苏黄,转而又学郑板桥、王铎,最后苦练张旭、怀素的草书,这些培养了毛泽东的书法功底。在历代书法大家中,对其影响最大的是唐代僧人怀素。毛泽东还通过临摹各种碑帖、临帖,尤其是草书“颠张醉素”的法帖,吸取精华,心摹手追,再加上他本身的领悟力,形成了自己独特的艺术风格。透过毛泽东的墨迹,看出毛泽东的草书师承张旭、怀素,并加以创新,达到了一种随心所欲、挥洒自如的境界。例如,毛泽东手书《夜游宫•记梦寄师伯浑》,字迹连绵,如一片烟云,中锋建骨,侧锋生姿,意笔相从,豪迈飞动,是典型的张旭风格。而手书的《忆秦娥》,硬毫走笔,点书简约,雄奇超逸,是典型的怀素的风格。因此,田家英说:“毛泽东的字是学怀素的,看起来很有气势。”从毛泽东的真迹看,他的书法诗意极为融合,浑然一体,豪迈苍劲、风雨雷电,水流花开,在尺幅时空中,留下人间正道、男儿意气、云水襟怀和审美天地,达到“造我神韵,有我无人”的艺术境界。

从佛教文化的角度看,毛泽东所了解的佛教和谈及对佛陀、佛典、僧人,甚至对佛教的看法是客观而丰富的,因为他准确把握了佛教的特色与根本精神。他的这些言论从侧面反映出毛泽东与中国佛教文化的深厚关系,同时又是对佛教文化的提炼、发展和普及的一种肯定。从某种意义上来说,毛泽东思想根源来自中国佛教文化底蕴深厚而又富饶的土壤。他善于吸收消化中国优秀传统文化,推陈出新,古为今用;善于把深刻的道理以中国人能够接受的形式加以表述;他又善于汲取历史的经验与教训,创造性地继承和发扬了中国优秀传统文化。他说过这么一句话:“我们再把眼光放大,要把中国把世界搞好,佛教教义就有这个思想。”

佛教人文之因根,不以时移,不从地迁,不随风流,不因物化,永放光华于世界文化民族之林。

(作者单位:湖南省人民政府参事室)

毛泽东《忆秦娥》手迹

湘公网安备43010502000525号

湘公网安备43010502000525号