秋瑾最早入湘时间新考

时间: 2020-11-26 11:11

胡卫平

关于秋瑾的出生日期和入湘始于何年的问题,至今仍是学术界争论的问题。笔者认为:在秋瑾的研究上要相信最早的当事人,不能迷信次要的当事人。例如次当事人徐自华《鉴湖女侠秋君墓表》说秋瑾:“年仅三十有三”,把秋瑾的实际年龄说大了三岁半。其实秋瑾自己和女友吴芝瑛订交的《兰谱》,早已说明了自己的年龄:这年(1904年2月)秋瑾虚龄是28岁。

秋瑾出生的年月,有1875年、1877年 、1878年 、1879年4种生年仍在争论,至于入湘、居湘更是众说不一。

《兰谱》如果加上民间的《族谱》,就可铁定秋瑾的年龄了。记载秋瑾的族谱当然只有双峰神冲王氏。可双峰一县(原湘乡中里地区)竟有28种王氏族谱,仅双峰荷叶镇就有四种。笔者因在19年前协助某位关心与支持曾国藩研究的领导写《女杰之乡一荷叶纪事》一书时,于1999年5月4日(因那天是“五四”青年节,印象特别深),在曾国藩故里白玉堂的高嵋山中,发现《上湘城南王氏四修族谱》(民国五年版)。整整19年来,尚有学者还在发表《去年不是秋瑾烈士一百周年诞辰》之文。没有一个学术界的权威机构对秋瑾的出生年月进行认可。

2005年12月,笔者据《上湘城南王氏四修族谱》和湖南图书馆藏《环天室诗续集》,撰写《曾广钧与秋瑾的师生关系》一文,投稿至《湖南人文科技学院学报》,于2006年第一期刊发。十多年来笔者一直在寻找秋瑾与曾广钧相识的时间和地点。因曾广钧在赠诗秋瑾的《序》中有:“皆未笄前作”之句。笄:女子成年,行插笄之礼。《礼记•内则》:“十有五年而笄,二十而嫁”。说明秋瑾拜曾广钧为师时是还未到许婚的年龄(未笄)前,也可以说是次当事人的一个说法去论证,秋瑾最早入湘为此时。当可说明她在30岁的人生中,参加“旧民主主义革命”的历史值得重新添写。所以曾广钧与秋瑾相识的时间和地点至关重要。

笔者因最近重点研究曾氏“广字辈”人,想给曾广钧写篇《年谱简编》。在翻阅《郭嵩焘全集•年谱》时,无意中看到秋瑾的父亲秋寿南(字星侯)三字。而曾国荃、曾国潢、曾纪泽、曾纪梁(介石,秋瑾的媒人曾五爷)、曾广钧、曾履初(广镕)、曾广汉(慕陶)等一批曾国藩兄弟及子侄和孙辈广字辈人都跟郭嵩焘接触密切。精神为之一振,秋瑾的研究必须综合考虑,离不开对曾家的研究。

以前研究秋瑾的学者,都要远离曾国藩,如权威的《秋瑾集》(中华书局版)中诗词,秋瑾《赠曾筱石夫妇并呈伋师》诗四首倒是流传下来了,但在极“左”思潮的影响下,“并呈伋师”四字被删除。笔者发现曾广钧就是“伋师”,写出了《秋瑾的初心研究》《曾广祚就是曾筱石考》《曾广河逝世120周年祭》等一批曾氏与秋瑾的考订文章,所谓“以诗考史”也!

而对秋瑾弟弟秋宗章的《六六私乖补遗》,《秋女侠史实考证》当事人的口述,因上面没讲具体年月,有些学者说其“完全是任想象”“都是瞎乱猜想”,以致将1893年邵友濂保荐秋寿南的“时间搞乱了”,给以全盘否定。平心而论,这些学者对秋瑾的研究,已经到了可取得重大的、突破性成绩了。只因为避开跟曾国藩研究联系到一起,不能在关键问题上“以诗考史”或不相信当事人口述,所以只能“功亏一篑”!当然,对于当事人所说的口述史料必须去伪存真。由此引起我去湖南图书馆再查找有关资料,现将我的考证分述如下。

(一)《慕莱堂诗文征存》作者简介

《慕莱堂诗文征存》,是李维翰为纪念其父母育之恩,在新居所设“慕莱堂”落成之后所征辑的一部诗文集。李的家乡邵阳白水洞。其在江西任所临江有蒙山旧迹,见景怀思,为表自己的孝心,就在临江修“慕莱亭”,在自己的新居筑“慕莱堂”,并请曾国荃题签,郭嵩焘撰《慕莱堂记》。同时以此为题向省内外政学各界社会名流及亲朋好友,广征诗文联赋。一时响应者众多,郭嵩焘、王闿运、刘坤一、陈宝箴、李寿蓉、俞樾等二百余人欣然命笔雅集。秋瑾祖父秋嘉禾与李维翰同年(同科举人),同朝共事,交谊深厚。今李维翰主湘省榷务,对秋瑾父亲提携青顾颇多。秋瑾父亲秋寿南作为世家子,又是直接下属,携女儿秋瑾趋奉祝贺,理所当然。

(二)曾国荃为“慕莱堂”题签及其含意

光绪八年(1882)曾国荃任两江总督,至光绪十六年(1890)殁于任上。应部下李维翰之请。欣然题签“慕莱堂”。

《艺文类聚•列女传》:老莱子孝养二亲,行年七十,婴儿自娱,着五色彩衣。尝取浆上堂跌仆,因卧地为小儿啼,或弄鸟于亲侧。后有成语“老莱娱亲”表示孝道。慕莱,就是仰慕老莱子的孝心。

曾国荃慕莱堂题签图片

(三)郭嵩焘作《慕莱堂记》

郭嵩焘作慕莱堂记时为光绪十有一年夏四月(1885.4)

郭嵩焘自英国让曾纪泽接任驻英大使回国后,于光绪七年(1881)就住长沙,在创办“思贤讲舍”(后为船山学社)活动中。此时曾氏兄弟曾国潢及曾纪梁(介石)、曾广钧等大批曾氏后裔都聚住长沙。郭嵩焘至光绪十七年(1891)去世,在长沙十年留下了可贵《日记》。光绪十一年(1885)四月十一日《日记》云:

奉艺垣守清江,暑其堂曰慕莱,以清江为老莱于故里,用寓思亲之意,因考皇甫谧《高士传》:老莱子,楚人,躬(楚)[耕]蒙山之阳,蒙王就见之,请授以政,逃之江南。是老莱子与庄子同邑《汉书·地理志》:蒙县属梁国。其逃之江南,未详何地。清江亦江南地也,于此有老莱子遗迹,而艺垣用其思亲之意,寓官于此,殆亦望云亲舍之意也。

郭嵩焘《慕莱堂记》图片

(四)台湾布政使邵友濂乐为推荐秋寿南来湖南工作

(光绪十三年二月二十四日)1887年3月18日,补授河南按察使邵友濂迁台湾布政使,相识秋瑾的父亲秋寿南于台北。

邵友濂(1840-1901),原名维埏,字筱邨(小村),浙江余姚人。早年由监生捐资员外郎,后任职工部。清同治四年乙丑(1865)补行咸丰辛酉科并壬戌恩科举人,与秋瑾祖父秋嘉禾同年。1874年以御史记名,旋补总理各国事务衙门章京。1878年冬,以道员充头等参赞,随崇厚赴俄,次年署理驻俄钦差大臣。回国后仍任职总署。1882年补授苏松大道。中法战争期间,曾奉命襄办台湾防务,后协助全权大臣曾国荃与法国谈判和约。1886年补授河南按察抚,1894年秋再调署湖南巡抚。

秋寿南(星侯本人是同治十二年举人)的父亲秋嘉禾与邵友濂是浙江同科举人(同年),其他是浙江大同乡。同在台湾工作过,是邵友濂的部属。凭此“三同”邵友濂乐为推荐秋星侯的工作了。

(五)长沙李寿蓉(篁仙)为《慕莱堂跋》

李寿蓉《慕莱堂跋》局部

李寿蓉、曾国藩曾在《日记中三次讲牵连肃顺进监狱之事。后在同治九年(1870)《日记》中说:“接见湖南主事李寿蓉”,说李无事了。李寿蓉为谭嗣同岳父,其女儿李闰是谭嗣同夫人。秋瑾在戊戌变法后,曾专程到浏阳看望李闰。李寿蓉跋中云:“慕莱堂者,君前守临江,思迎养老亲未遂,循郡中老莱故里筑堂志慕,斯固孝子之用心也。”

(六)秋瑾父女为《慕莱堂》题诗词,都在长沙作

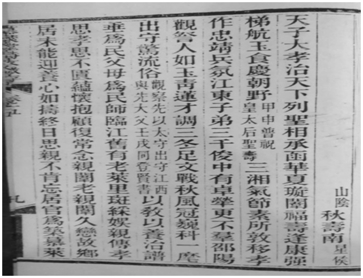

秋寿南题《慕莱堂诗文征存》七言古风长篇,诗云:

天子大孝治天下,列圣相承亟华夏。

璇闱(1)福寿逢康强,梯航(2)玉食庆朝野。

三湘气节素所敦,移孝作忠靖兵氛。

江东子弟三千俊,中有卓荦更不群。

邵阳观察(3)人如玉,青莲才调三冬足。

文战秋风冠巍科,一麾出守惊流俗。

以教以养治谱垂,为民父母为民师。

临江旧有老莱里,斑彩娱亲传孝思。

孝思不匮蕴怀抱,顾复常念亲闱老。

新闱久恋故乡居,未能迎养心如捣。

终日思亲不肯忘,居官为筑慕莱堂。

从来忠孝难兼尽,介弟侍亲爱日长。

锁院桂香在乙酉(4),试场权策光射斗。

捧檄江湖民正欢,忽悲奉讳在秋后。

萱堂处萎正驰回,中道又闻老椿摧。

麻衣如雪泪如雨,入谒遗容心更哀。

今者观察三吴地,亲思罔极君恩起。

鹾纲裕国榷(5)湘江,下走得隶帡幪(6)吏。

忆我听鼓到湘东(7),敦州滥厕(8)癸巳(9)冬。

方期重丞补斋训,远道竹报血泪红。

吁嗟呼!殁不视属圹,生不能奉养。

落拓三湘滞不归,幸被广厦山斗仰。

我闻狄梁公,白云亲舍望高岑;

我闻欧阳公,泷冈阡表在庐陵。

名臣显扬同所处,引看开府江南去。

再拜登堂读政书,重刊新诗永令誉!

山阴秋寿南星侯

秋瑾作《临江仙•题李艺垣慕莱堂集》一阕以记。词曰:

忆昔椿萱同茂日,登堂喜舞莱衣。而今风木动哀思,音容悲已邈,犹记抱儿时。

南望白云亲舍在,故乡回首依依。慕莱堂上题歌辞,弟昆分两地,愁读《蓼莪》诗。

女史 秋闺瑾 玉贞

椿萱:古代称父为“椿庭”,母为“萱堂”。因此“椿萱”为父母代称。《蓼莪》:《诗经》篇名,蓼,音lù,意为“长而大的样子”。莪,蒿的一种。《蓼莪》,“刺幽王也。民人劳苦,孝子不能终养尔。”这是一首苦于服役,悼念父母的诗,作者沉痛自己久役贫困,不能在生前尽孝养之责。

(七)郭嵩焘《日记》上与秋寿南与曾氏族人的交往。

近阅《

郭嵩焘日记 》 , 从 其光绪十四年(1888)一光绪十七年(1891)竟有11次记载其和秋瑾的父亲交往的情况。而从秋寿南题《慕莱堂诗文征求》七言古风长篇诗“落拓三湘滞不归”句中可寻找答案。

《郭嵩焘日记》光绪十四年(1888)九月二十日第一次记述曰:

……为李质堂贺生日(质堂为湘军水师提督、世居长沙——笔者注),顺拜欧阳绍云欧阳静山之子、冯石承、秋星侯名寿南,浙人,候补直隶州……

这天,郭嵩焘是为李质堂贺生日,顺便到秋星侯住处拜访,说明在此之前郭嵩焘经人介绍过或见过面,并知道秋寿南在长沙居所就在李质堂家的附近。并说明秋寿南是浙江人,当时是“候补直隶州”(没有正式工作)。

第11次是光绪十七年(1891)五月二十三日。

……秋新[星]侯……信……是夕,终夜大雨倾盆,可悸。

这里需要说明是:一是此时郭嵩焘并没有过世,六月还有日记。二是住在长沙城内的仕坤阶层的人,一般有书信联系的方式。如上午郭嵩焘接曾广钧书信,下午郭即去“洪家井”拜访曾广钧。《郭嵩焘日记》第11次与秋寿南的交往说明秋寿南是在长沙居住。

(八)秋瑾的《诗》和《序》早已记述自己的入湘时间。

1.秋瑾自己所作诗文可以佐证,《秋瑾集》中有《挽故人陈阕生》诗一首,此诗作于光绪二十六年(1900年),秋瑾时年24岁,阕生病逝时21岁,秋瑾长其三岁。他们初次相会长沙,秋瑾12岁,阕生9岁。“回首省垣聚首”“聚首湘垣君丱角”,陈阕生才9岁。其《序》中曰:

阕生年方十一,遽作古人,回忆省垣聚首,风雨连床,曾几何时?谁怜一别,竟成梦幻。悲从中来,不胜哀惨!手挽一章,亦长歌代哭之意。魂兮有灵,慰予梦寐!

挽诗首句曰:“聚首湘垣君丱角”,陈阕生和秋瑾在长沙首次相会交往就住在陈阕生家中,“风雨连床”,“君丱角”(丱角,儿童束发为两角。丱,音guan。曾巩《张文叔文集序》:“仲伟居抚时,八九岁,未丱,始读书就笔砚”),说明了陈阕生八九岁,未丱,也开始读书动笔砚了。时秋瑾12岁了,已初作诗文了。这对女童的友谊,是秋瑾亲作诗文的记述,首次佐证郭嵩焘说秋瑾父女在长沙的相会。

2.曾广钧所作吊弟子秋瑾诗《序》中有句“皆未䈂前作”可以再次佐证曾广钧与秋瑾初次会面是在长沙,年龄是还未到“许婚”之时。

3.秋瑾父女是从福建到九江沿长江而上进入湖南的,其诗共有八十七题,无论《芷馥本》还是《灿芝本》排次都是第一首。《赤壁怀古》是凭吊武昌下游赤壁古战场的诗篇。以《赤壁怀古》与其后所作诗篇,明显可看出是其初作的诗篇。

4.秋星侯长诗“落拓三湘滞不归,幸被广厦山斗仰”。直至“忆我听鼓到湘东,敦州滥厕癸巳冬”。

癸巳光绪十九年(1893),秋星侯整整五年“落拓三湘”没有正式工作,“幸被广厦山斗仰” 秋星侯与秋瑾这五年的历史有必要重新挖掘并书写。

注释:

(1)璇闱:此处代指慈禧太后华丽的居室。

(2)梯航:比喻长途跋涉。

(3)邵阳观察:指李艺垣。

(4)乙酉:李艺垣“慈母见背”,是光绪十一年(1885)

(5)榷:税,征税

(6)帡幪:帐幕。在旁的叫帡,在上的叫幪。引申为覆盖、庇护。此句说秋寿南在邵、李等人的庇护下得了一收税的小官。

(7)听鼓到湘东是秋寿南回忆:听鼓点卯到湘东是指到郴州收税

(8)滥厕:滥、水满溢泛滥。厕通“侧”,指投身府署。

(9)癸巳:光绪十九年(1893)

(作者单位:曾国藩故里管理处)

湘公网安备43010502000525号

湘公网安备43010502000525号