名胜古迹忌病联——从谭嗣同故居一副楹联说起

时间: 2019-04-03 09:04

吕可夫

谭嗣同(1865-1898),字复生,号壮飞,湖南浏阳人。其不仅是湖南近代名人,更是中国近代著名的政治家、思想家、维新派人士,早年曾在家乡倡办时务学堂、南学会等,并主办《湘报》,倡导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。光绪二十四年(公元1898年),谭嗣同参加领导“戊戍变法”,失败后被杀害,年仅33岁,为“戊戌六君子”之一。

谭嗣同不仅忧国恤民,力倡变法,思想亦很深邃独到。其所著《仁学》一书,是维新派的第一部哲学著述,也是中国近代思想史中的重要著作。谭嗣同还擅长诗词与楹联,一生创作不少,水准颇高。他题写的北京浏阳会馆“莽苍苍斋”联:“家无儋石;气雄万夫”,铿锵激越,清壮豪迈。其英勇就义前的绝命诗《狱中题壁》:“望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”,悲愤壮烈,节亮风高,可谓惊天地,泣鬼神,脍炙人口,流传甚广。

谭嗣同故居有两处,一在北京,位于市区北半截胡同,即清代时的浏阳会馆;一在湖南浏阳市,位于市区北正南路,乃谭嗣同15岁至17岁生活之地,亦是其牺牲后,夫人李闰一直居住之所。浏阳的谭嗣同故居因其父谭继洵任湖北巡抚时官位显赫,奉皇帝旨令,敕封为“大夫第官邸”,故又名“大夫第”。由于该房屋建造至今已有300多年之久,又因为谭嗣同故居的缘故,成了浏阳著名的名胜古迹,更是全国重点文物保护单位。

北京的谭嗣同故居,我未曾有机会拜谒,前不久去浏阳,有幸瞻仰了谭嗣同故居。走进大夫第,通过高大的门厅,迎面即是宽敞的故居堂屋,左右楹柱上悬挂着一副醒目的黑底绿字对联:

横刀向天,英雄血洒菜市口;

竖脊如铁,赤子神飞浏阳河。

这副楹联从谭嗣同为变法壮烈牺牲下笔,以其铁骨铮铮的壮士情怀神飞故里结题,借用谭嗣同本人的诗词、楹联名句,高度概括了其不同凡响的英雄人生,讴歌了其变法维新“敢为天下先”的英勇牺牲精神。联语中“横刀向天”,本自谭嗣同绝命诗《狱中题壁》:“我自横刀向天笑。”“竖脊如铁”,本自谭嗣同自题联:“为人树起脊梁铁;把卷撑开眼海银。”纵观全联,立意高拔,遣词精练,艺术上颇有可取之处,悬挂于故居应为的当。

然而,这副楹联格律上的瑕疵也显而易见,是一副不合联律的“病联”,堂而皇之地悬挂在精通诗词、擅长对联的谭嗣同故居,却有些煞风景。

楹联作为一种独立的古典韵律文学体裁,已经有一千多年历史,形成了其内在的格律规则和文体要求。又由于楹联多为实用,雅俗共赏,许多楹联张贴刻挂之后,众目睽睽,浏览观赏,评头品足,影响甚广。故自古以来,大凡楹联作者,对于楹联格律是非常讲究的。

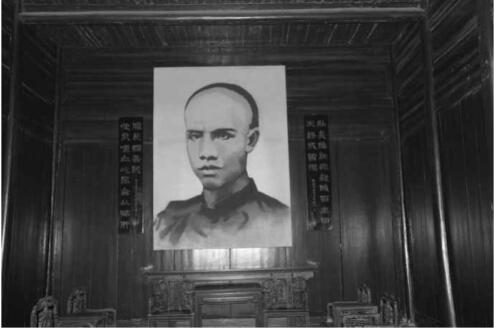

谭嗣同故居

上述谭嗣同故居堂屋楹联的主要毛病,就是违反了七言律句式联语中,必须遵循“平仄交替”的原则。按照七言律句式联语中“平仄交替”的规定,这副两个分句的楹联格律应该是:“仄仄平平,平平仄仄平平仄;平平仄仄,仄仄平平仄仄平。”这样读起来便抑扬顿挫,琅琅上口。即使依“一、三、五不论,二、四、六分明”之说加以变通处理,在偶字(又称音步、音节或节奏点)位置亦应该做到平仄交替。这副楹联恰恰在两个分句中都没有遵守“平仄交替”的规则。第一个分句偶字位置,上联全平,下联全仄。第二个分句,上联后五字全仄,下联后五字全平,比格律诗中最为忌讳、严格禁止的“三平尾”还多了两个平声字,因此读起来少了许多语言的音乐美。

据当地楹联界的同仁解释,“菜市口”与“浏阳河”均为地名,约定俗成,流传久远,虽平仄不谐却不可更改,因此只能从宽看待。此说虽有一定道理,但也不尽然。从古至今的诗人、联家们在创作诗词对联的时候,确实有“意在辞先”“不以辞害意”之说,但是此说还有一个基本前提,就是在诗联创作中,当字词与格律发生冲突的时候,如果实在找不出更为合适的字词来替换,就只好意境为主,格律从宽,“意在辞先”“不以辞害意”。毕竟格律只是形式,而意境才是内容,形式要为内容服务。也就是说,所谓“出律”或“破律”,往往是在穷尽一切词汇而不可得的情况下才不得已而为之。那么,这副对联是否就属于那种“穷尽一切词汇而不可得的情况”呢?我看也不见得。同一个题材,在一副对联的立意中,可以通过多种不同的构思、章法、句式和词语来表达,绝不会只有一种表达途径。当创作中遇到格律障碍,此路不通时,可以考虑换一下思路,“条条大路通罗马”,总能找到合适的另一条路来。即如这副联中的“菜市口”与“浏阳河”,就不见得非要用到联里才可以说明问题,表达主题。

诚然,谭嗣同确实是就义于北京菜市口,其故里也在浏阳(虽然并不出生于斯,且只住过不到三年时间),浏阳真有条浏阳河,但要表达这些因素,远不止这两个地名概念,完全可以用其他的符合格律要求的地名概念来替换,或者也可以不必写得如此具体和详尽。何况据我所知,“浏阳河”虽天下无二,然“菜市口”却天下有双。除了北京外,南京也有“菜市口”。虽然史实是谭嗣同在北京菜市口英勇就义,天下大多数人都知道,不会产生歧义和误解,但作为文学作品的楹联,因为要流传后世,必须经得起时间和历史的检验,故必须非常严谨,要讲究地名的唯一性,以免不知就里者产生误解和引发混淆。即使非要用这两个地名、非要借用谭嗣同诗联中的佳句不可,亦可以在句式、章法、词句安排方面灵活运用,适当调整,以符合格律的要求。假若我依原作者的思路和立意来撰制谭嗣同故居联,则会这样写:

横刀笑向天,京都壮洒英雄血;

竖脊坚如铁,浏水幸为烈士乡。

当然这只是一种假设,不过是“事后诸葛亮”“马后炮”而已。

有必要说明的是,谭嗣同故居这副楹联,乃前些年逝世的中国楹联学会前会长马萧萧先生所撰题(刻挂的楹联上有署名),估计是应当地邀约而作。马萧萧先生是我非常敬重和仰慕的德劭长者和楹联前辈,其资历很老,为人正直,诗联书画,样样精到,尤其是在中国楹联学会最困难之时,临危受命,高举楹联大旗,为中国楹联事业的发展做出过颇大贡献。马先生逝世时,我曾撰写挽联,表达内心的哀痛之情:“一生苦辣酸甜,革命作先锋,竟未想柳风咽咽,悲壮折枝,九秩仙游良骥失;四爱诗文书画,楹联称泰斗,徒奈何春雨潇潇,伤愁断句,两行泪洒大星沉。”

中国人历来有为长者讳,为尊者讳,为逝者讳的传统。我现在质疑既是长者、尊者又是逝者的作品,似乎有些不妥。一开始我也确实心存顾虑,怕招来非议。但是,想到目前许多名胜古迹中刻挂的一些不合格楹联,想到目前还有相当一部分人对楹联这种中华民族优秀的传统文化、这朵最具中国特色的民族艳葩不重视甚至糟蹋,作为一名楹联热爱者,总感到“如鲠在喉”,“不吐不快”,总感觉有一种责任促使我必须将这副楹联的瑕疵指出来,使读者知道什么才是合格的楹联。更想以此为切入点,谈一谈个人对目前名胜古迹中不合格楹联产生的原因和如何避免,以促进中华优秀传统文化的健康传承和发扬光大。基于这些原因,如果马萧萧先生九泉有知,当不会责怪我的唐突与冒昧吧?

随着社会经济的发展,文化的复兴,人民物质生活水平的提高和对精神生活的追求,在当前的中国,旅游已然形成了一股波澜壮阔的热潮。名胜古迹因其深厚的历史文化底蕴更是大受游客欢迎。许多老的名胜古迹大多成为旅游热点,人满为患。许多地方还积极开发或正在重建许多新的名胜古迹。而名胜古迹深厚的历史文化底蕴,大多数都离不开楹联的衬托与积淀。可以说,大凡中国著名的名胜古迹,都有大批楹联与之如影随形,不可分割。一副好的楹联,不仅有助于游客对景点历史的了解,往往还可以成为一个景点甚至一座城市的亮丽名片。我们的古人因此而给后人留下了一份沉甸甸的宝贵的楹联文化遗产。读到“惟楚有材,于斯为盛”,就会使人想起千年学府岳麓书院,继而想起长沙,甚至想起湖南;读到“四面湖山归眼底;万家忧乐到心头”,就会使人想起岳阳楼,想起范仲淹的《岳阳楼记》,想起他“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的家国情怀;读到“水水山山,处处明明秀秀;晴晴雨雨,时时好好奇奇”,就会想起西湖,想起杭州;读到“四面荷花三面柳;一城春色半城湖”,就会想起大明湖,想起济南;读到“我从千里而来,看江上梅花,已开到红羊劫后;谁云一去不返,听楼中玉笛,又吹起黄鹤高飞”,便会想起崔颢,想起黄鹤楼,想起武昌;读到“我辈复登临,目极湖山千里而外;奇文共欣赏,人在水天一色之中”,便会想起王勃,想起滕王阁,想起南昌。读到“五百里滇池,奔来眼底”这副长联,就会想起孙髯翁,想起大观楼,想起昆明甚至云南,等等,不一而足。试想一下,这许多的名胜古迹和历史文化名城,如果没有这些高雅古朴楹联的点缀,只是一座楼阁,一方山水,能有这样名闻天下么?能历千百年而经久不衰么?由此可见,名胜古迹中的楹联,不是可有可无,也更不是可以随便镌刻,滥竽充数的。它是与名胜古迹融合在一起的一个有机整体,甚至可以说是名胜古迹的灵魂和门面,可以起到锦上添花、画龙点睛的重要作用,切切不可等闲视之。

纵观一些名胜古迹中今人写的楹联,与许多古联比较起来,不仅艺术水准相差甚远,甚至还有许多不合格的“病联”夹杂其中,给人的感觉不仅没有“锦上添花”之美感,没有“画龙点睛”之灵动,反而有“佛头着粪”之亵渎。就像一锅美味的鲜汤掉入了一只苍蝇,令人恶心作呕。譬如最近胡静怡先生批评的长沙开福区长寿街的病联、望城靖港古镇的病联以及岳阳君山的病联等,就着实使这些名胜古迹染尘蒙羞。

为什么一些老名胜古迹中的古联不仅没有病联,而且还多上乘之作?而现在各地一些新开发或重建的名胜古迹中,今人所撰楹联却平庸之作居多并时见病联刻挂?细细分析,无非是以下几种原因:

一是这些名胜古迹的开发建设者和管理者文化素养特别是中国古典文化素养不高,对楹联文化或是无知或是了解不多,以为只要上下联字数相等就是对联,就可以随便书写、镌刻、悬挂。

二是对于名胜古迹中的楹联文化不重视,甚至轻视。这些人往往重硬件,轻软件;重景观,轻文化。在景观打造上唯大、唯美、唯古,可以一掷万金甚至亿金,出手非常阔绰大方,而对于打造楹联文化却是小肚鸡肠,细算紧抠,出一些小钱都不太情愿。有的地方即使以小部分资金征集了一些水平较高的楹联,但奖金或付给联家的稿酬一般很低,而请书法家书写,付给的润笔要高得多。他们不知道一副刻挂的楹联,文字才是灵魂,是根本,是内容,而书法只是外壳,只是表象,只是形式,因而本末倒置,完全颠倒了内容和形式的关系。

三是偏爱领导题撰,追求名人效应。在这些人眼里,只要是领导或名人题撰的楹联,就可以抬高名胜古迹的身价,扩大名胜古迹的影响,吸引游客,增加效益。当然也不排除有些人可以借此巴结、奉承领导或名人,以谋求个人私利。殊不知现在的许多领导人已经与过去封建社会的官员在国学造诣上根本不可同日而语。现在的许多名人虽然居其位而往往因诸多原因而名不副实,并非当上某个学会、协会的会长或主席就是这方面的高手甚或“天下第一”。

名胜古迹是历史文化的精华,是要流传久远,遗之后世的,必须打造成精品,因此最忌病联。要避免名胜古迹中出现不合格的“病联”,就必须走出上述三个方面的认识误区,像重视景观一样高度重视楹联,在重修、改造、兴建名胜古迹时,从规划开始,就要把楹联的创作、制作、悬挂作为工程的一部分一并考虑。要注重征求并吸纳相关专家、学者的意见,尤其是要请楹联方面的内行把好关,使新的名胜古迹楹联文化有一个好的开端与新的面貌。同时,还要请相关部门和专家对一些名胜古迹现存的楹联进行一次全面、彻底检查,将那些老联(思想境界与时代明显不合拍)、弱联(思想境界不高,艺术水准平庸)、病联(不符合楹联格律要求)、残联(因悬挂时间过长而致字迹模糊或残破不堪)都加以鉴辨、调整、更换,使楹联与建筑互相辉映,相得益彰,让名胜古迹重新焕发文化的光彩。

老的名胜古迹和楹联,是老祖宗留给我们的宝贵文化财富,一直滋润泽惠着后代人,我们要倍加珍惜和爱护,一代一代传承下去。新的名胜古迹和楹联,是我们留给后代的文化遗产,要多出精品佳作,不能留下一堆楹联文化垃圾。后之视今犹如今之视古。希望通过我们的不懈努力,当后人们游览这些名胜古迹,读到其中的楹联时,能够说:我们的先人为我们留下了一批宝贵的文化遗产。能如此,我们这一代人方尽到了自己的责任,方不辜负我们伟大的祖国和这个伟大的时代。

(作者系本馆馆员)

湘公网安备43010502000525号

湘公网安备43010502000525号