城步发现苗族文字

时间: 2015-08-11 17:08

儒人

在苗族的历史中,苗族的语言一直在使用,而自从清朝乾隆年问发生文字狱后,苗族的文字就消失了。很多年来,除在《峒溪纤志》中有《铎训》之类有关苗文的记载外,从来没有在现实中发现苗文。2011年5月,在湖南城步苗族自治县,文物普查部门意外发现三块石刻。石刻位于丹口镇仙鹅村陡冲头一组。这里地势险峻、山高林密、溪水纵横,最高处是西面高耸入云的观音山,其东面山脚有一条叫陡冲头的山坳,呈阶梯状沿溪水西高东低走向分布,三块刻有奇特文字和符号的石刻就分布在这个山坳中。石刻的文字内容在当时野外的条件下,一时还难以考证清楚,但它们共同的特点显示受汉文化的影响,一些方块文字字形与汉字基本相似,文字之间没有标点标注,但其中夹杂一些不知其意的图案或符号。一些字形似篆非篆,似汉字非汉字。2012年3月,又在这三块石刻附近发现了另外十几块刻有类似文字的石头。经中南民族大学李庆福教授、湖南师范大学历史文化学院李绍平教授、湖南省文物局、邵阳文物局曾晓光等相关专家的考察之后,终于确定,这是一直只保留在传说之中而没有具体证据的苗文。据了解,这样的苗文实证的发现在全国也属首次。中南民族大学文学院党委副书记、南方少数民族文字专家李庆福教授当场就肯定:这就是苗文。他指出,这是一个改写历史的重大发现,改变了史学界一直以来认为苗族只有语言,没有文字的定论。这是迄今为止国内首次最大规模的苗族文字发现,对研究我国苗族文化有着重大的意义。

苗族曾有自己的文字——苗文

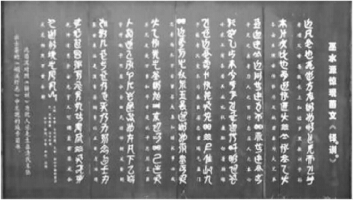

苗族,是我国一个极为古老的少数民族,人口较多,分布较广,而城步、绥宁一带是汉代溯沅江而上的“武陵蛮”集居地。武陵郡境内的雄溪、樠溪、抚溪、酉溪、辰溪皆为沅江的五条主要支流,其流域内居住的少数民族到南北朝时称为“五溪蛮”。雄溪即城步的巫水,为五溪之首。沿沅江而上最先到城步境内定居的苗族先民是“五溪蛮”南部一支。城步苗族先民乘中原之乱,据飞山自守,史称“飞山蛮”,并分其地为十峒。其时所居“蛮族”自称为“猫”,因古代“猫”字与苗字相通,南宋以后逐步演变成“苗”。宋代,又有不少苗民从江西、洞庭湖一带陆续迁徙来城步、绥宁境内定居,至元代,苗族人口成为城步、绥宁境内及巫水流域的主体民族。在数千年的历史岁月中,苗族同胞世世代代在这块大地上辛勤劳作,繁衍生息,形成了悠久的民族文化,有自己的民族语言。苗族语言属于汉藏语系苗瑶语族苗语支。据湘西苗族古歌《在中球水乡》和岳麓书社出版的《城步苗款》、《城步苗族酒歌》,以及清代、民国的文献记载,苗族确实有自己的文字。“苗文”最早在城步横岭一带使用,到了清乾隆年问,就已经在城步五峒四十八寨广泛流传使用,进而影响到湘桂边境的绥宁、通道、龙胜、锦屏等苗族地区。清代末期陆云士(又名陆次云)所著的《峒溪纤志·志余》中专门保留了“苗书二章”,给我们留下了珍贵的城步苗文资料。陆云士说:“苗人有书,非鼎钟,亦非蝌蚪,作者为谁,不可考也,录其二章,以正博物君子。”其中一章名日《铎训》的苗文如下图,其内容译释成汉语即“孝顺父母,尊敬长上。和睦乡里,教训子孙。各安生理,毋作非为。天地君亲为大,兄弟手足之亲。孝乃人之百行,忠在人之本心。士农工商,各居其业。礼义廉耻,切著胸襟。子能孝父,变冬为春。臣若忠君,瑞气盈门。忠孝两尽,万古留名。夫妻和睦,家事必成。弟兄友爱,万事和平。幸逢比干,忠烈直臣。管仲鲍子,不愿分金。田氏睦邻,树发紫荆。鉴古来往,是道常存。纲常以正,日月洞明。乾坤清秀,宇宙光亨。又可调羹,君臣庆会。龙虎相迎,万世永赖,忠孝是存。”从以上译意看,虽然大多是规劝后人遵纪守法、团结和睦、孝敬长辈之词,但它印证了城步确有苗文,早在明末清初就已广泛在苗民聚居区使用。

城步苗文复制石刻碑

苗文两百多年前湮灭于战火

宋嘉祜三年(1058年),武冈溪峒,也就是现在的城步、绥宁县境的九十团苗、侗、瑶山民在彭仕义率领下举行了大起义。朝廷对少数民族的反抗,采取能镇压的绝不放过,镇压不了的,便用纳降封官的手段,扑灭苗民起义。

明清时期,起义的规模更大,更加频繁而炽烈,城步先后发生了蒙能、李天保、李再万、吴光亥、蒲寅山、粟贤宇、杨清保等人率领的苗、瑶、侗等族的山民起义,攻城略地,杀官济民。由于城步地势险要,起义军采取“官有万兵,我有万山,其来我去,其去我来”的战术,初为星星之火,旋成燎原之势,屡败屡战,视死如归。其中规模较大,影响最深,后果连带对苗文销毁与禁锢最彻底的,当属乾隆四年(1739年)七月,城步苗族首领粟贤宇、杨清保为领袖的苗族大起义。粟贤宇自称“李天保再世”,杨清保为“李天保太子”,率领起义军杀官吏,攻城池,烧营汛,扫荡以城步横岭峒为中心的湘桂边境苗区的清军据点。地方官吏和营汛纷纷向清廷告急,湖广总督班第、提督杜恺、湖南巡抚冯光裕、广西提督谭行义等地方大员向乾隆皇帝具奏,请朝廷调集大军对苗民义军进行镇压。乾隆五年(1740年)六月,乾隆皇帝下旨,任命贵州总督张广泗为钦差大臣,调集湖南、湖北、广东、广西、贵州等五省官兵和数万乡勇,向城步苗军展开了大规模进剿。直到乾隆六年(1741年)二月,才将起义镇压下去。苗民起义领袖粟贤宇、杨清保、吴金银、张老金等相继被清军捕杀。

在这次震动全国的以城步为中心的湘桂黔边境苗民大起义中,苗军曾广泛使用苗文。在起义过程中,起义军为了躲避清廷的封锁、围剿,所刻制的印信、图章,所印发的文告以及往来书信、手札均系这种似篆非篆的苗文。而与苗民聚居区分界居住的汉民却都不认识这种苗文,高高在上的清廷官兵更是视苗文为“捏造妖言”了。乾隆五年七月二十一日,贵州总督兼管巡抚事务大臣张广泗给乾隆皇帝上了一封奏折——《张广泗奏查获杨清保等人折》,奏折上写道:“……又据岑阿定供出,韦阿春亦买有假印一颗,并据该州将抄录符纸临摹呈送到臣,臣将送到符纸详细查阅,类系巫师祈禳,并无句读文义可寻,印摹似篆非篆,亦不成文,实系愚顽匪类,希图诳骗财物起见。但黎阿兰、陆石保等捏造妖言,卖给假印,与奥西惯习邪术之蒙朝正等往来勾结,妄称招兵做事,谋为不法,甚属可恶。”(摘引自《清代前期苗民起义档案史料》上册349—350页,光明日报出版社,1987年)。奏折中所提“并无句读文义可寻,印摹似篆非篆,亦不成文”的文字符号即为“苗文”。

另外,乾隆五年七月二十九日,贵州布政使陈惠荣也给乾隆皇帝上奏折——《杨清保捏称仙女出世惑众情形折》,上有:“其首狂黎阿兰、陆石保等,现已悬赏,责成士官严拿,尚未报获。再验其牌票,系用黄白纸朱书词语,不可解说,其旗长有尺余,每一条用红土写一十字或耳字,其印方止寸余,亦有三尖者,篆文不可识别。”(摘引自《清代前期苗民起义档案史料》上册:359页)。奏折中所言“用黄白纸朱书词语,不可解说……亦有三尖者,篆文不可识别”的文字和符号就是指城步“苗文”。

直到此次起义被镇压下去之后,清廷才醒悟过来,从而认识到这种似篆非篆的文字,实为城步苗民内部使用的特殊文字——苗文。其后,清政府在城步苗族聚居区实行屯田养兵,编联保甲,修筑边墙,并采取了五项高压措施,其中最重要的一项就是消灭苗文,以防止苗民使用这种文字再次举事。乾隆五年六月十五日,乾隆皇帝下旨:“从前捏造篆文,即行销毁,永禁学习,如有违故,不行首报,牌内一家有犯,连坐九家,治寨长失察之罪。”(见《朱折》冯光裕折)于是,朝廷对苗族聚居区进行挨家逐户的全面搜抄、清查、销毁,永远严禁学习和传承使用苗文。在清廷的残酷镇压和对苗文彻底的禁锢下,城步苗文在湘桂黔边区慢慢消失了。

湘公网安备43010502000525号

湘公网安备43010502000525号